Q弔電を送るのはどんなとき?

A弔電(ちょうでん)とは、弔意(お悔やみの気持ち)を伝える電報です。

訃報を受けたものの何らかの理由で葬儀に参列できない場合や、故人の年忌法要などに参加できない場合に、遺族にお悔やみの気持ちや励ましを伝えるために打ちます。

Qコロナ禍での葬儀、弔電を送る場合の注意点は?

A新型コロナウイルスの影響でお葬式の縮小化・簡素化が進んでいます。

お身内だけで葬儀を済ませる家族葬、一日葬や火葬のみを行う火葬式(直葬)も増加傾向にあります。

ご遺族が葬儀会場に長時間滞在されなくなったため、電報の受け渡しが難しくなってきています。

葬儀会場へお手配が間に合わない場合には、ご自宅宛てに電報をお送りすることをお薦めいたします。

Q弔電で気をつけるポイントは?

A弔電は急な訃報に接して打つことが多いため、あわててミスをしないよう、しっかりと確認して手配する必要があります。葬儀や法事の日時、お届け先の郵便番号・住所、故人名・喪主名、受取人と故人の続柄などをあらかじめ確認します。

【弔電手配でミスしないためのチェック票】

□葬儀、法事の日時(式典開始前に届くように)

□お届け先の郵便番号

□お届け先の住所(葬儀が行われる斎場やお寺、自宅など)

□お届け先の故人名

□お届け先の喪主名(送り状の受取人は喪主名が一般的です)

□お届け先の受取人と故人の続柄

□送り状の受取人名は、喪主名にするのが一般的です(わかる場合は喪主名と、故人名の両方を記載)。

□メッセージの宛名は、メッセージを届けたいご遺族の名前に

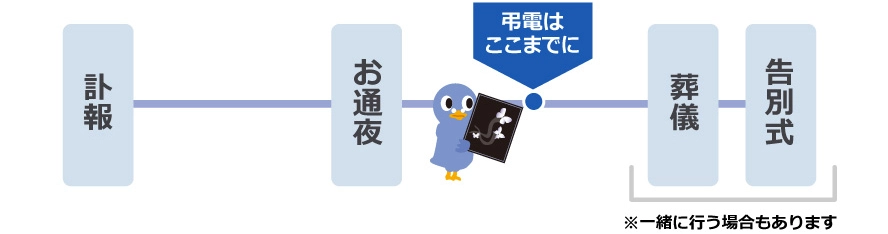

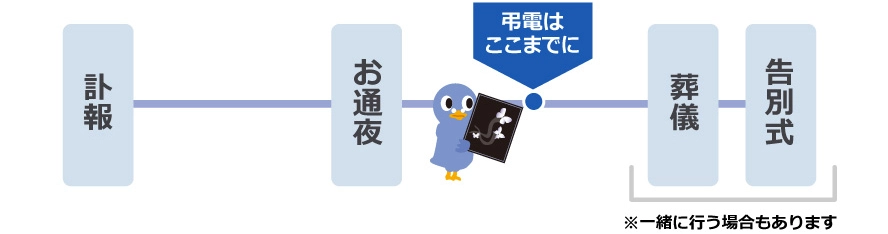

Q弔電・お悔やみ電報を送るタイミングは?

A弔電は訃報を聞いたらすぐに手配します。

基本的には通夜に届けますが、通夜に間に合わない場合も葬儀や告別式の前に届くように手配しましょう。

弔電が読み上げられるのは一般に、葬儀・告別式です。

ただし、次のような場合は斎場で電報を預かっていただくことができません。

あらかじめ通夜や葬儀の時間を確認してから申し込むとよいでしょう。

・通夜・葬儀などの開始時刻より配達日時が早すぎる場合

・通夜や告別式を行わずに火葬のみを行う火葬式(直葬)の場合

※火葬式(直葬)の場合、弔電はご自宅などに送られることをおすすめいたします。

Q弔電・お悔やみ電報の宛先や差出人の書き方は?

A以下を参考に記載します。

■ どこに?

葬儀が行なわれる寺社・斎場など(自宅での葬儀の場合は自宅)の住所に送ります。

■ 誰宛てに?

受取人名(宛名)は送り状とメッセージに記載します。

送り状の受取人名は、喪主名(フルネーム)にするのが一般的です。

確実なお届けのために、できれば喪主名・故人名の両方を記載しておくとよいでしょう。

喪主氏名がわからない場合は「●●(故人のお名前)家 ご遺族」とします。

社葬のように企業や団体が主催する場合は、葬儀責任者、部署、主催者宛てにします。

メッセージの宛名は、メッセージを届けたいご遺族の名前にします。

■ 差出人は?

弔電の差出人はフルネームで、ご遺族の方が差出人と故人の関係を推察できるような書き方がよいでしょう。

例)○○高校 ○年卒業生 □□□□

例)○○会社 営業部 □□□

Q弔電メッセージの書き方は?

A文例集などを参考に、不幸を悼む思いやご遺族への励ましの気持ちを伝えましょう。

弔電の場合あまりオリジナリティを意識しすぎず、ある程度かしこまった文面にとどめることで、失礼のないメッセージを作ることができるでしょう。

弔電の書式は、毛筆縦書きがよく利用されています。

他の書式よりも格調高い雰囲気を伝えられるため、おすすめです。(でんぽっぽでは、無料でご利用いただけます)

文面をどのように書くか迷う場合は文例集からそのまま引用しても問題ありませんが、例文をベースに故人との思い出やお世話になったエピソードなどを添えると、悲しみにくれる遺族への慰めになるかもしれません。

文例を元にして、気持ちのこもったメッセージを作る方法については、以下のページをご覧ください。

【弔電文例】親戚(おじ、おば、祖父母など)に送るお悔やみ電報

Q弔電・お悔やみ電報で使う敬称は?

A受取人と故人との続柄によって、一般に以下のような敬称が利用されます。

| 実の父 |

:ご尊父[そんぷ]様、お父様、お父上(様) |

| 夫の父 |

:お舅[しゅうと]様、お父様、お父上(様) |

| 妻の父 |

:ご岳父[がくふ]様、お父様、お父上(様) |

| 実の母 |

:ご母堂[ぼどう]様、お母様、お母上(様) |

| 夫の母 |

:お姑[しゅうとめ]様、お母様、お母上(様) |

| 妻の母 |

:ご岳母[がくぼ]様、ご丈母[じょうぼ]様、ご外母[がいぼ]様 |

| 両親 |

:ご両親様、ご父母様 |

| 夫 |

:ご主人様、ご夫君様 |

| 妻 |

:ご令室[れいしつ]様、ご令閨[れいけい]様、奥様 |

| 祖父 |

:お祖父[じい]様、ご祖父[そふ]様 |

| 祖母 |

:お祖母[ばあ]様、ご祖母[そぼ]様 |

| 息子 |

:ご子息(様)、ご令息(様) |

| 娘 |

:ご息女(様)、ご令嬢(様)、お嬢様 |

| 兄 |

:兄上様、ご令兄[れいけい]様、お兄様 |

| 姉 |

:姉上様、ご令姉[れいし]様、お姉様 |

| 弟 |

:ご令弟[れいてい]様、弟様 |

| 妹 |

:ご令妹[れいまい]様、妹様 |

| 父母の兄 |

:伯父[おじ]様、伯父上様 |

| 父母の姉 |

:伯母[おば]様、伯母上様 |

| 父母の弟 |

:叔父[おじ]様、叔父上様 |

| 父母の妹 |

:叔母[おば]様、叔母上様 |

| 家族 |

:ご家族様、皆様、ご一同様 |

ただし、必ずしも上記の敬称を使わなければならないわけではありません。

使い方に迷うときや、故人や遺族と親しい間柄である場合などには、「○○(故人名)様」と名前で記載するとよいでしょう。

Q忌み言葉って?

A弔電では故人やご遺族への失礼にならないように、「忌み言葉」と言われる以下のような言い回しを避けるのが一般的です。

繰り返し言葉:

重ね重ね・たびたび・いよいよ・くれぐれも・ますます・つくづく・重々・返す返す・次々・また・再三・再び・繰り返し・追って

(不幸が重なる印象を持たせるため)

不吉な数字:

「九」「四」(「九」は苦しみに通じ、「四」は死に通じるため)

不幸な言葉:

苦しむ・迷う・浮かばれない・とんだこと(故人の苦しみを思わせるため)

死を直接的に表現する言葉:

死ぬ・死亡する・倒れる……

また、宗教・宗派によっては使わない言葉があります。

たとえばキリスト教の葬儀などでは「ご冥福」「成仏」「仏」「往生」「供養」「極楽」「浄土」といった仏教語は使いません。

逆に、仏教形式の葬儀では、「天国」「召される」などの言葉は不適切となるかもしれません。

国内では仏教形式の葬儀が一般的ですが、あらかじめ故人の宗教を確認してから弔電を作成するとよいでしょう。

Qおすすめの弔電は?

A遺族が一時的に滞在する葬儀場などに弔電を送る場合には、

荷物としてかさばらない紙の台紙などをおすすめします。

ご自宅での葬儀や法事など、お届け先の状況によっては、生花やプリザーブドフラワー付きの電報などもぜひご検討ください。

Q弔電の金額はいくらぐらいが相場?

A故人やご遺族との関係などにもよりますが、平均すると3,000~5,000円程度が弔電料金の相場となっています。

でんぽっぽでは、インターネット申込みの場合文字料金や通常配送料が無料なので長いメッセージを書いても商品の料金のみで送ることができます。

相場の金額を参考に、相手との関係などで電報を選ぶとよいでしょう。

弔電の金額相場|親戚、友人、会社の取引先に送る電報料金の目安は?

Q法事・法要に送る弔電の注意点は?

A一般的な注意点は、葬儀に送る弔電と同じです。

四十九日や年忌法要に参加できないときには、早めに電報を送る準備をします(でんぽっぽでは、お届けの1か月前からお申し込みいただけます)。

一般的には、法要が行われる前日の夕方か、当日の朝に届くように手配します。

送り先が自宅ではない場合には、受け取ってもらえる日時をあらかじめ会場に確認しておくとよいでしょう。

お届け先は、案内状などに記載されているご自宅や斎場の住所とし、受取人名(宛名)は施主にするのが一般的です。

弔電にはいろいろな種類がありますが、仏壇に飾れるプリザーブドフラワーや線香付きの台紙は、故人や遺族を大切に思う気持ちがかたちとして伝わりやすいためおすすめです。

Q弔電を受け取ったときのお礼の仕方は?

A弔電のお礼を伝える際は、初七日を過ぎてから手紙やハガキでお礼状を出すのが一般的です。

親しい間柄の相手であれば、電話で感謝を伝えても問題ありません。

お礼状では、弔電を送ってくださった心遣いと、生前のお付き合いへの感謝を伝え、無事に葬儀を終えたこと、そしてこれからも変わらぬお付き合いを願う気持ちを書き添えるとよいでしょう。

Q新型コロナウイルスなどの影響で葬儀参列を控える場合、どのようなメッセージを送るべき?

A一般的な文章をベースに相手との関係に応じてメッセージを送るとよいでしょう。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、葬儀の規模が縮小されることが増えています。

また、訃報の連絡を受けても、自分の体調がよくなかったり、 熱があったりする場合には、参列を控える必要があります。

知人の葬儀に参列できない場合には、弔電や香典を送ってお悔やみの気持ちを伝えるのが一般的です。

その際、新型コロナウイルスの問題についてはご遺族も理解しているはずなので、手紙や弔電のメッセージにそのことを詳しく書く必要はありません。

理由には深く踏み込まず「弔問かなわぬ非礼をお詫びし、謹んで哀悼の意を表します」といった一般的な文章をベースに、相手との関係に応じて、故人との思い出や遺族への気遣いの言葉を添えて送るとよいでしょう。

Q火葬式(直葬)、1日葬(家族葬)などに送る弔電のお届け先は?

A火葬のみを行う火葬式(直葬)や通夜をせずに告別式のみを行う1日葬などでは、ご遺族が火葬場や葬儀場に滞在する時間が短く、弔電を受け取ってもらえない可能性があります。

そうした場合には、ご遺族の自宅をお届け先としてお申し込みください。

Q弔電は自宅に送ってもいい?

A葬儀・告別式が自宅で行われる場合や、遺族が葬儀場に長く滞在しない葬儀形態の場合には、弔電は自宅に宛てて送ります。葬祭場などで行われる従来型のお葬式では、葬儀会場に送りましょう。

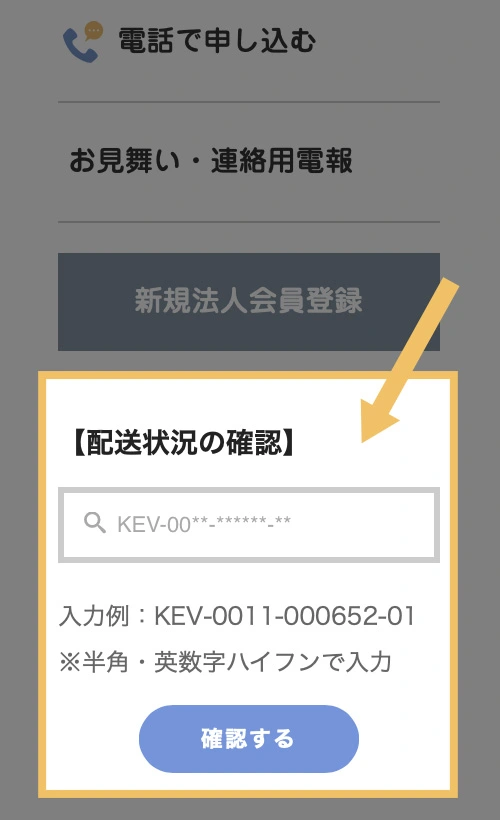

Q弔電を115で送る方法は?

AKDDIグループのお電話をご利用のお客様は、局番なしの115番から電報をお送りいただけます。

ご利用の電話サービスによって、受付番号や窓口が変わる場合があります。くわしくは以下のページでご確認ください。

お電話でのお申込み

もっと見る ↓